麵包有哨牙味,生命就好似整麵包嘅發酵過程,充滿咗酸甜苦辣嘅轉變。喺呢個過程中,酸味唔單止係一種味道,仲係一種人生嘅比喻—就好似我喺長洲哨牙刀工作室整麵包時,見證酵母由活躍到「醉倒」嘅生命循環。呢啲麵包唔單止係食物,仲係我同長洲、社區同文化連繫嘅橋樑。喺長洲,我將唔同文化嘅麵包風格融入呢片風土,創造出獨一無二嘅滋味。

酵母嘅生命:酸味嘅誕生, 整麵包嘅靈魂在於酵母嘅發酵。酵母喺麵團裏頭,就好似一班充滿活力嘅小朋友,喺適當嘅溫度和濕度下,佢哋會努力工作,分解糖分,產生果酸同乳酸,畀麵包帶來嗰種獨特嘅酸味。但發酵到某個階段,佢哋會製造出酒精,慢慢令自己「醉倒」,活動停下來。呢個過程同人生好似—有奮鬥嘅高峰,亦有需要停低休息嘅低谷。我嘅任務,就係湊住呢班「小朋友」,掌握佢哋嘅節奏同活躍度,用耐心同技巧引導佢哋幫我整出完美嘅麵包。呢種同微生物嘅互動,教識我點樣喺人生中平衡努力同等待,每一步都有佢嘅價值。

麵包同唔同文化嘅交匯, 麵包唔單止係技術嘅結晶,仲係文化嘅載體。喺世界各地,麵包有唔同嘅面貌—法國嘅 Baguette、歐洲嘅 Sourdough、意大利嘅 Ciabatta 同 Focaccia、美國嘅 Bagel,每款都帶有自己嘅文化故事。但喺長洲,呢啲來自唔同文化環境嘅麵包,搵到咗新嘅家。我用長洲嘅水、空氣同麵粉,將呢啲風味重新演繹,畀佢哋融入呢度嘅風土,變成屬於長洲嘅滋味。

長洲:麵包嘅靈感之地,長洲呢個小島係我嘅靈感源泉。喺呢度,冇車聲嘈雜,只有海風同慢活嘅節奏,畀我同酵母一齊靜靜地「呼吸」。呢種環境好似發酵嘅過程—唔急唔躁,順應自然,激發咗我嘅創意。我喺長洲整麵包,想像世界各地嘅風格帶入咗嚟長洲, 而且由本地嘅水果酵母發酵,酸香中帶有島上嘅人情味。意大利嘅 Ciabatta 同 Focaccia美國嘅 Bagel. 呢啲麵包喺長洲唔單止係食物,仲係文化同環境交融嘅產物。長洲嘅空氣、水質同慢活氛圍,畀呢啲外來嘅麵包風格注入咗新嘅生命,創造出獨特嘅地方特色。

長洲麵包嘅社區連繫,喺長洲整麵包,唔單止係一個人嘅創作,仲係同社區連繫嘅方式。從酵母發酵到麵包出爐,呢個過程好似社區生活—需要互相配合同支持。喺哨牙刀工作室,我將新鮮出爐嘅麵包同街坊分享,佢哋嘅笑聲同麵包香交織,成為島上嘅日常風景。麵包就好似酵母喺麵團中嘅活躍—喺適當嘅環境下,先至可以茁壯成長;社區亦都係咁,透過共享同合作,先至有呢份溫暖同生機。

酸味同長洲嘅麵包哲學, 喺長洲整麵包,對我嚟講係一種人生哲學。酸味麵包嘅酸,代表生命中嘅挑戰同成長;發酵嘅等待,象徵耐心同尊重。喺呢度,我用麵包將法國、歐洲、意大利、美國嘅文化同長洲嘅風土融合,講述一個關於生命同連繫嘅故事。呢個旅程唔單止係味覺嘅享受,仲係對多元文化同自然和諧嘅致敬。麵包同人生一樣—酸甜苦辣,樣樣俱全,但每一啖都係對生活嘅熱愛。喺長洲,呢啲麵包唔單止填飽咗肚,仲填滿咗心。

法棍 Baguette

法棍外脆內軟,嚼落有嚼勁,帶淡淡麥香同微甜,食落清新爽口。準備功夫講究,用法國 T65 白麵粉同日本白麵粉,加入海鹽同麥芽糖,經過長時間發酵同高溫焗製,製成金黃色外皮,鬆軟內裡,適合配湯或簡單抹醬。

法棍,法國嘅經典麵包,源自 19 世紀巴黎,當時係工人早餐嘅主食,因其長條形狀方便攞住食。法國人用精細嘅 T65 白麵粉,講究慢發酵同高溫焗製,保持外脆內軟嘅特性。長洲嘅我喺 2018 年接觸呢款麵包,感受到佢嘅樸實同精緻,決定用 CCSD 嘅方式再現。喺 Cheung Chau 嘅小島,法棍變成我同街坊分享嘅橋樑—早晨嘅窄巷中,熱騰騰嘅法棍同魚包嘅香氣交織,喺慢活嘅節奏中成為日常嘅一幕。用水果酵母同低溫發酵,我將法國嘅傳統融入長洲嘅「人間煙火」,每條法棍都係我同酵母、社區嘅對話,記錄咗島上嘅耐心同溫暖。雖然我現已佛系出爐,但法棍依然係我記憶中嘅一抹金黃,喺簡單嘅生活裡,連繫起人同人嘅味道。

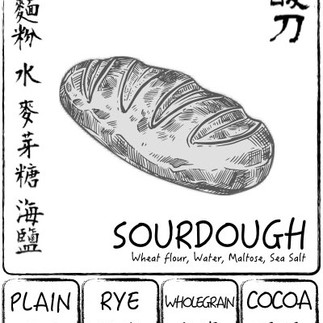

酸刀 Sourdough

酸刀有獨特嘅天然酸香,口感鬆軟帶嚼勁,吃落微酸甜,層次豐富。準備功夫繁複,用水果酵母同法國 T65 或 T150/T170 麵粉,經過至少一晚低溫冷藏發酵,揉捏至麵團有彈性,再焗製出金黃外皮。原白清新,全麥濃郁,黑麥帶土香,可可則增添巧克力味。

酸刀,源自歐洲古老發酵技術,特別係法國同德國嘅傳統,喺中世紀用野生酵母保存麵包。佢嘅酸香來自天然發酵,無需商業酵母,講述咗時間同自然嘅故事。2018 年喺長洲,我開始用水果酵母整酸刀,發現佢同島上嘅慢活節奏不謀而合—低溫發酵好似海風吹過,靜靜滋養麵團。CCSD 嘅酸刀用咗法國 T65/T150/T170 同日本麵粉,加入海鹽同麥芽糖,保留咗歐洲嘅精髓,卻帶出長洲嘅人情味。早晨喺窄巷,熱氣騰騰嘅酸刀同街坊分享,笑聲同麵包香交織,成為「人間煙火」嘅一幕。到咗 2025 年乙巳蛇年,我轉咗佛系出爐,唔再定期焗,但酸刀依舊係我同酵母嘅記憶—每塊麵包都係一場耐性嘅練習,連繫咗我同長洲社區。

悲哥 Bagel

悲哥外皮酥脆,內裡彈牙,嚼落有嚼勁,帶麥香同微甜,食落滿足。準備功夫細膩,先用法國 T65 同日本高筋麵粉發酵,再煮熟後焗製,製成金黃色外皮。可加芝麻或可可,增添香氣,適合配乳酪或簡單抹醬。

悲哥源自波蘭嘅猶太傳統,19 世紀傳到美國紐約,成為猶太移民嘅主食,外形圓環象徵團結同永恆。用高筋麵粉煮後焗製,保外脆內軟嘅特性。2018 年喺長洲,我試整悲哥,發現佢嘅彈牙同島上嘅活力相呼應。CCSD 嘅悲哥用法國 T65 同日本高筋麵粉,加入海鹽同麥芽糖,保留波蘭嘅精髓,卻喺長洲嘅慢活中多咗一層人情味。早晨喺碼頭附近,熱氣騰騰嘅悲哥同街坊一齊分食,笑聲同海風交織,成為日常嘅溫暖一幕。我曾定期出爐同人分享,但到 2025 年乙巳蛇年,轉咗佛系,唔再趕時間。悲哥喺我心裡,係一個連繫嘅符號—簡單嘅麵包,卻講述咗長洲同世界嘅故事。

拖鞋 Ciabatta

拖鞋外皮金黃酥脆,內裡鬆軟有氣孔,嚼落輕盈,帶橄欖油香同麥香,食落清新。準備功夫複雜,用日本高筋同法國 T65 麵粉,加入初榨橄欖油,長時間低溫發酵,焗製出多孔結構,適合配三文治或單獨享用。

拖鞋(Ciabatta)源自意大利,1980 年代為抗衡法國法棍,意大利焗師用高水合麵團創造咗呢款鬆軟麵包,外形似鞋底,帶橄欖油嘅香氣。2018 年喺長洲,我試焗拖鞋,感受到佢嘅輕盈同島上海風嘅自由。CCSD 嘅拖鞋用日本高筋同法國 T65 麵粉,加入意大利初榨橄欖油,海鹽同麥芽糖,保留意大利嘅傳統,卻喺長洲嘅慢活中融入社區味道。早晨喺窄巷,熱氣騰騰嘅拖鞋同街坊分享,成為小島日常嘅一幕。我曾定期出爐,但 2025 年乙巳蛇年轉佛系,唔再趕時間。拖鞋喺我眼裡,係一種簡單嘅快樂—麵包同橄欖油嘅香氣,喺長洲嘅「人間煙火」中,連繫咗我同陌生人嘅記憶。

富家茶 Focaccia

富家茶外皮金黃酥脆,內裡鬆軟多孔,嚼落輕盈,帶橄欖油香同迷迭香清香,食落鮮香。準備功夫複雜,用法國 T65 同日本高筋麵粉,加入初榨橄欖油,低溫長時間發酵,焗製出帶迷迭香、堅果或辣椒嘅多層風味,適合配醬或單獨享用。

富家茶源自意大利利古里亞,喺古羅馬時用作祭祀食物,後來變成日常麵包,加入橄欖油同香草,如迷迭香,帶出地中海嘅鮮香。2018 年喺長洲,我試焗富家茶,感受到佢嘅簡單同島上嘅寧靜。CCSD 嘅富家茶用法國 T65 同日本高筋麵粉,加入意大利初榨橄欖油,海鹽同麥芽糖,保留意大利傳統,卻喺長洲嘅慢活中融入社區味道。加咗迷迭香、堅果或辣椒後,麵包多咗層次,喺早晨同街坊分享時,熱氣騰騰嘅富家茶香同笑聲交織,成為「人間煙火」嘅一幕。我曾定期出爐,但 2025 年乙巳蛇年轉咗佛系,唔再趕時間。富家茶喺我眼裡,係一種簡單嘅快樂—麵包同橄欖油嘅香氣,喺長洲嘅日常中,連繫咗我同陌生人嘅記憶。

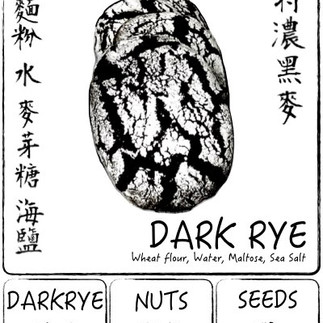

特濃黑麥 Dark Rye

特濃黑麥口感濃郁,略帶酸香,嚼落粗糙有嚼勁,帶黑麥特有嘅土香同微甜,食落踏實。準備功夫講究,用法國 T170 黑麥麵粉(82%)同 T65 白麵粉,低溫長時間發酵,焗製出深色外皮,可加堅果或種子,增加層次,適合配乳酪或簡單醬料。

特濃黑麥源自北歐同東歐,特別係德國同瑞典,喺中世紀用黑麥麵粉抗寒,帶濃郁土香同健康價值。佢用低溫慢發酵,保留麵包嘅粗糙質感。2018 年喺長洲,我整咗特濃黑麥,發現佢同島上嘅堅韌氣質相連。CCSD 嘅特濃黑麥用法國 T170 黑麥麵粉(82%)同 T65 白麵粉,海鹽同麥芽糖,保留北歐嘅傳統,卻喺長洲嘅慢活中多咗人情味。加咗堅果或種子後,麵包更添層次,喺早晨同街坊分享時,熱氣騰騰嘅黑麥香同笑聲交織,成為「人間煙火」嘅一幕。我曾定期出爐,但 2025 年乙巳蛇年轉咗佛系,唔再趕時間。特濃黑麥喺我心裡,係一種耐嚼嘅記憶—麵包同社區嘅堅韌,喺長洲嘅簡單日子裡,連繫咗我同鄰里嘅心跳。

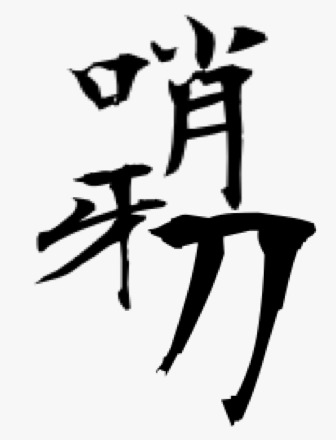

SOU RI DOUGH 哨牙刀

自古以來 已經有哨牙刀, 不論你生前死後, 動物定係爬蟲, 英雄定係武士, 係神話定係歷史, 以前有而家有,應該將來都會有.

[ 哨牙 ] 取自諧音英文SOUR. 每一個食物必經嘅過程, 發酵導致呢個酸味嘅過程. 人生中一定有一段酸過嘅日子, 春天潮濕發出嘅酸, 冬天打邊爐 湯底加入酸菜, 天然發酵嘅酸種麵包.

周圍八卦,睇吓youtube, 網頁周圍search吓, 問吓AI,

問咗好多關於麵包嘅名稱點樣嚟?歷史和和一些小故事

巴布卡(Babka)的名稱起源於波蘭語「babka」,意思是「祖母」或「老婦人」。巴布卡是一種用酵母發酵的甜麵包,其形狀類似於祖母或老婦人的頭巾,因此得名。

巴布卡的歷史可以追溯到中世紀的波蘭。當時,波蘭猶太人開始製作巴布卡。巴布卡很快在波蘭猶太人社區中流行起來,並成為波蘭猶太人的傳統食物。

19 世紀末,波蘭猶太人移民將巴布卡帶到了美國。巴布卡很快在美國猶太人社區中流行起來,並成為美國猶太人的傳統食物。

20 世紀初,巴布卡開始在美國的主流社會中流行起來。巴布卡的獨特風味和口感吸引了越來越多的美國人。如今,巴布卡已成為美國最受歡迎的甜麵包之一。

巴布卡的名稱「Babka」來自於波蘭語「babka」,意思是「祖母」或「老婦人」。巴布卡的形狀類似於祖母或老婦人的頭巾,因此得名。

巴布卡的傳統吃法是配上茶或咖啡。巴布卡也可以搭配其他飲品,如牛奶、果汁等。

巴布卡是一種美味且營養豐富的甜麵包。巴布卡含有豐富的碳水化合物、蛋白質、維生素和礦物質。巴布卡也是一種很好的纖維來源。

巴布卡是美國最受歡迎的甜麵包之一。巴布卡的獨特風味和口感吸引了越來越多的美國人。巴布卡可以搭配各種飲品,是一種非常百搭的甜麵包。

中東薄包有很多種,以下是一些常見的名稱:

• 皮塔餅(Pita):皮塔餅是一種圓形、扁平的薄麵包,在中東地區非常流行。皮塔餅可以夾入各種餡料,如肉類、蔬菜、奶酪等。

• 口袋餅(Pocket bread):口袋餅是一種長方形、扁平的薄麵包,在伊拉克和伊朗很受歡迎。口袋餅可以夾入各種餡料,如肉類、蔬菜、奶酪等。

• 阿拉伯麵包(Arabic bread):阿拉伯麵包是一種大而薄的圓形麵包,在阿拉伯半島很受歡迎。阿拉伯麵包可以夾入各種餡料,如肉類、蔬菜、奶酪等。

• 土耳其麵包(Turkish bread):土耳其麵包是一種長方形、扁平的薄麵包,在土耳其很受歡迎。土耳其麵包可以夾入各種餡料,如肉類、蔬菜、奶酪等。

• 馬納其(Manakish):馬納其是一種黎巴嫩的薄麵包,上面通常會撒上奶酪、肉類或蔬菜。

• 薩基(Saj):薩基是一種敘利亞的薄麵包,通常在烤爐中烘烤而成。

• 塔博恩(Taboon):塔博恩是一種以色列的薄麵包,通常在陶土烤爐中烘烤而成。

這些只是中東薄包的幾種常見名稱,還有很多其他的種類。中東薄包在中東地區非常受歡迎,是當地人日常飲食的重要組成部分。

悲哥(Bagel)的名稱起源於意第緒語「beygl」,意思是「指環」。貝果是一種環狀麵包,其形狀類似於指環,因此得名。

貝果的歷史可以追溯到中世紀的波蘭。當時,波蘭猶太人開始製作貝果。貝果很快在波蘭猶太人社區中流行起來,並成為波蘭猶太人的傳統食物。

19 世紀末,波蘭猶太人移民將貝果帶到了美國。貝果很快在美國猶太人社區中流行起來,並成為美國猶太人的傳統食物。

20 世紀初,貝果開始在美國的主流社會中流行起來。貝果的獨特風味和口感吸引了越來越多的美國人。如今,貝果已成為美國最受歡迎的麵包之一。

貝果的名稱「Bagel」來自於意第緒語「beygl」,意思是「指環」。貝果的形狀類似於指環,因此得名。

貝果的傳統吃法是配上奶油奶酪和熏鮭魚。貝果也可以搭配其他配料,如牛油果、雞蛋、培根、火腿、蔬菜等。

貝果是一種美味且營養豐富的麵包。貝果含有豐富的碳水化合物、蛋白質、維生素和礦物質。貝果也是一種很好的纖維來源。

貝果是美國最受歡迎的麵包之一。貝果的獨特風味和口感吸引了越來越多的美國人。貝果可以搭配各種配料,是一種非常百搭的麵包。

富家茶(Focaccia)的名稱起源於拉丁語「focus」,意思是「爐灶」。佛卡夏是一種用橄欖油、鹽和香草烘烤而成的扁平面包,其形狀類似於爐灶,因此得名。

佛卡夏的歷史可以追溯到古羅馬時代。當時,古羅馬人用麵粉、水、橄欖油和鹽混合製成麵糰,並在麵糰中加入香草。然後,他們將麵糰擀成薄片,並在上面淋上橄欖油。最後,他們將麵糰放在爐灶上烘烤。

佛卡夏在意大利很受歡迎,是意大利人的傳統食物。佛卡夏的獨特風味和口感吸引了越來越多的意大利人。佛卡夏可以搭配各種配料,是一種非常百搭的麵包。

佛卡夏的名稱「Focaccia」來自於拉丁語「focus」,意思是「爐灶」。佛卡夏的形狀類似於爐灶,因此得名。

佛卡夏在意大利的歷史悠久,是意大利人的傳統食物。佛卡夏的獨特風味和口感吸引了越來越多的意大利人。佛卡夏可以搭配各種配料,是一種非常百搭的麵包。

法棍(Baguette)的名稱起源於法語「bâton」,意思是「棍子」。法棍是一種長而細的麵包,其形狀類似於棍子,因此得名。

法棍的歷史可以追溯到 19 世紀初的法國。當時,法國人開始製作法棍。法棍很快在法國流行起來,並成為法國人的傳統食物。

法棍的傳統吃法是配上黃油和果醬。法棍也可以搭配其他配料,如奶酪、肉類、蔬菜等。

法棍是一種美味且營養豐富的麵包。法棍含有豐富的碳水化合物、蛋白質、維生素和礦物質。法棍也是一種很好的纖維來源。

法棍是法國最受歡迎的麵包之一。法棍的獨特風味和口感吸引了越來越多的法國人。法棍可以搭配各種配料,是一種非常百搭的麵包。

法棍的名稱「Baguette」來自於法語「bâton」,意思是「棍子」。法棍的形狀類似於棍子,因此得名。

法棍在法國的歷史悠久,是法國人的傳統食物。法棍的獨特風味和口感吸引了越來越多的法國人。法棍可以搭配各種配料,是一種非常百搭的麵包。

拖鞋(Ciabatta)的名稱起源於意大利語「ciabatta」,意思是「拖鞋」。恰巴塔是一種外形扁平、內部鬆軟多孔的麵包,其形狀類似於拖鞋,因此得名。

恰巴塔的歷史可以追溯到 20 世紀 80 年代的意大利。當時,意大利麵包師傅阿爾多·卡斯塔爾迪(Arnaldo Cavallari)發明了恰巴塔。卡斯塔爾迪將高含水量的麵糰與天然酵母混合,並在麵糰中加入橄欖油。這種新的麵包配方使恰巴塔具有獨特的風味和口感。

恰巴塔很快在意大利流行起來,並成為意大利人的傳統食物。恰巴塔的獨特風味和口感吸引了越來越多的意大利人。恰巴塔可以搭配各種配料,是一種非常百搭的麵包。

恰巴塔的名稱「Ciabatta」來自於意大利語「ciabatta」,意思是「拖鞋」。恰巴塔的形狀類似於拖鞋,因此得名。

恰巴塔在意大利的歷史雖然不長,但它已成為意大利人的傳統食物。恰巴塔的獨特風味和口感吸引了越來越多的意大利人。恰巴塔可以搭配各種配料,是一種非常百搭的麵包。

黑麥麵包在東歐國家確實是一種重要的主食。在波蘭、俄羅斯、烏克蘭等國,黑麥麵包的消費量都很高。黑麥麵包在東歐的歷史悠久,可以追溯到中世紀。

在東歐,黑麥麵包通常是用黑麥麵粉、水和酵母製成的。黑麥麵包的製作過程與其他麵包的製作過程基本相同,但黑麥麵粉的吸水性較強,因此在製作黑麥麵包時需要加入更多的水。

黑麥麵包在東歐的吃法有很多種。在波蘭,黑麥麵包通常配上羅宋湯或其他湯類食用。在俄羅斯,黑麥麵包通常配上魚子醬或其他魚類製品食用。在烏克蘭,黑麥麵包通常配上 сало(豬油)或其他肉類製品食用。

黑麥麵包在東歐的營養價值很高。黑麥麵粉含有豐富的碳水化合物、蛋白質、維生素和礦物質。黑麥麵包也是一種很好的纖維來源。黑麥麵包可以為東歐人民提供充足的能量和營養。

黑麥麵包在東歐的文化中也佔有重要的地位。在波蘭,黑麥麵包被認為是國麵包。在俄羅斯,黑麥麵包被認為是傳統食品。在烏克蘭,黑麥麵包被認為是吉祥食品。

總的來說,黑麥麵包在東歐國家是一種重要的主食。黑麥麵包在東歐的歷史悠久,可以追溯到中世紀。黑麥麵包在東歐的吃法有很多種,營養價值也很高。黑麥麵包在東歐的文化中也佔有重要的地位。